규제 동향 특집

트럼프 2기 정부의 규제정책 전망 : 기후변화 및 에너지 분야

강영은 교수(경상국립대학교 조경학과)

yekang@gnu.ac.kr

I. 들어가며

도널드 트럼프 대통령이 다시 미 대선에서 승리함에 따라, 트럼프 2기 정부가 향후 미국의 기후변화 대응과 에너지 정책에 미칠 영향에 대한 관심이 고조되고 있다. 트럼프는 지난 임기 동안 파리 기후변화 협약 탈퇴, 환경 규제 완화, 화석 연료 산업 지원 등 기존의 선진국 기후변화 대응과는 상반되는 정책들을 추진해왔다. 이러한 과거 행적을 고려할 때, 트럼프 2기 정책 기조는 기후변화 대응에 역행하는 조치와 화석 연료 중심의 에너지 정책을 본격화할 것이 명백해 보인다. 더욱이 트럼프 1기 때와는 달리 공화당이 상원과 하원을 장악하는 구조를 가져가며, 그 모멘텀은 더 커질 것으로 우려된다.

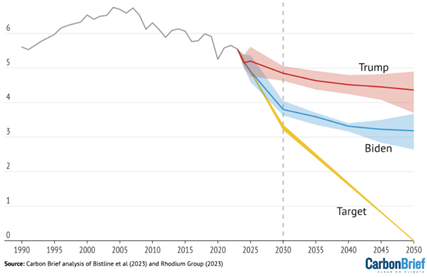

아래 그림 1은 트럼프 재집권 시 탄소 배출량이 얼마나 더 늘어날지를 예측한 모델링 자료로, 트럼프 2기 기후변화 위협 우려를 뒷받침한다. 모델링 자료에서 파란색 선은 바이든 정부가 추진하고 있는 기후 정책이 계속된다고 가정한다. 반면, 트럼프 행정부의 빨간색 선은 바이든 정부의 다양한 기후 정책이 철회된다고 가정하는 예측 자료이다. 두 행정부 간 예측 배출량 차이는 약 40억 톤으로 2030년 기준 바이든 행정부의 탄소 배출 예측량의 약 1/3을 상회하는 수준이다. 미국의 2030년까지 BAU 대비 50-52% 탄소 배출 에너지 저감 목표(노란색 선)를 논의 선상 밖에 두더라도, 각 행정부별 배출량 시뮬레이션 결과는 기후변화 위기에 정책 대응이 얼마나 중대한지 가늠하게 한다.

본 고에서는 트럼프 2.0 시대의 도래에 따른 기후변화와 에너지 전환 역행의 전망과 그 반대의 전망으로 분리하여, 우리나라가 어떻게 이 상황을 적절히 대처하고 기회로 삼을 수 있을지 논하고자 한다.

<그림 1> 트럼프 정부, 바이든 정부, 미국의 기후 목표에 따른 온실가스 배출 시나리오 비교(CarbonBrief, 2024)

하지만, 트럼프 정부의 공약 사항과 같이 IRA는 대폭 삭감 혹은 철회될 가능성이 있으며, 속내는 제조업 성장과 석유 관련 회사들의 이익을 최대한 보호하기 위함으로 판단된다. 지금까지 트럼프가 줄곧 ‘기후변화는 거짓(hoax)이다’라는 주장도 동일 선상의 정치적 계산이다. 기후변화 자체를 부정하고, 대응에 대해 어떤 투자나 조치도 하지 않는 것이 기업의 성장이나 국민 세금 절세 등 국익에 유리하다고 믿기 때문이다. 실제로 트럼프의 지난 임기 시절 동안 에너지 우위(Energy Dominance) 전략을 내세우며, 화석 연료 산업의 성장을 주도적으로 이끌어왔다. 이번 트럼프 2기에서도 파리 협정 탈퇴, 2030년까지 탄소 배출 저감 목표 삭제, 추가적 국제 기후 협약 탈퇴, 화석 연료 생산 및 사용에 대한 추가 규제 완화가 연쇄적으로 이루어질 것으로 전망되어 기후변화 대응은 급격히 퇴보할 것으로 보인다.

트럼프의 관련 정책 기조에 대한 추진력에 있어 부통령 및 관련 장관들의 성향도 중요한 결정 요인일 것이다. 우선, 부통령 JD 밴스(JD Vance)는 트럼프와 마찬가지로 기후변화 대응에 대한 회의적인 입장을 고수해 왔으며, 23년 9월에는 친환경차 구매보조금 폐지안이 주요 내용인 ‘Drive American Act’를 발의한 장본인이기도 하다. 재무부장관으로 지명된 스콧 베센트(Scott Bessent)는 억만장자 투자자로도 알려져 있으며, 세금 정책, 공공부채, 국제 금융 등의 분야의 감독권을 가지게 된다. 그의 그간 행보를 통해 예측할 수 있는 사항은 국내 에너지 생산 최대화, 경제 규제 완화 조치 최대화를 통한 민간 기업 육성으로 미국의 성장 대비 부채율을 최소화하는 것이다. 그런 그의 발언이 현실화된다면, 트럼프가 주장해온 ‘Drill, Baby, Drill(시추해라, 얘야, 시추해)’의 정치적 주장이 탄력을 받을 수밖에 없고, 이는 자연스럽게 미국의 탄소배출량을 자연스럽게 늘리는 효과로 이어질 수 있다. 마지막으로 환경보호청장(EPA) 리 젤딘 (Lee Zeldin)은 환경계에서 굉장히 우려하고 있는 인물 중의 한 명이다. 그 이유는 환경 보호에 대한 광범위한 책임이 있는 자리인 환경보호청의 임무가 그의 그간 발언들과 완벽히 대치되기 때문이다. 특히 그는 기후변화에 대한 대응 이슈를 환경보호청에서 다룬다는 것을 매우 적대적으로 인식했으며, 실제로 미국을 유엔 기후변화 협약에서 탈퇴하는데 찬성한 기록이 있다. 이밖에 그의 야생동물 보호 및 복원에 대한 투자 반대, 청정 공기법 반대도 그간 환경보호청의 역할에 반하는 주요한 주장들이다. 많은 미국 언론에서는 이를 주시하듯, 리 젤딘의 환경보호청장 임명으로 인해 수십 개의 환경 규정이 폐지될 것으로 전망했다. 결론적으로, 트럼프의 내각 인선은 모두 트럼프 충성파로 구성되어 있기 때문에, 에너지 생산 강화와 친기업 정책, 기후변화 대응 대폭 감소 등 그의 정책에 반하는 어떤 노력도 기대도 할 수 없을 것으로 예상된다.

III. 트럼프 2.0 도래에 따른 기후변화 대응과 에너지 전환 후퇴 가능성에 대한 회의론

트럼프 2기 행정부의 향후 정책 전망에서 기후변화 위협 증가와 화석 연료 사용의 증가가 전망됨에도 불구하고, 앞서 제시한 급격한 탄소 배출량 전망치가 현실이 될까에 대한 회의적인 시각도 존재한다. 이는 2가지 측면에서 접근할 수 있다.

첫째, 비용 효율성 측면이다. 실제로 과거에는 태양광, 풍력 등 재생에너지로의 전환을 방해하는 요소는 ‘비용’이었다. 즉 재생에너지 사용이 화석 연료의 사용보다 훨씬 더 비용효율적이지 못하다는 비판으로 그 지속가능성에 의문이 제기되어 왔다. 국제 재생 에너지 기구(IREA)의 보고서에 따르면, 2022년에 재생에너지의 연구 대상지 9개 지역 중 8개 지역에서 화석 연료보다 비용효율적이라고 평가하였다. 태양광 에너지는 기존 화석 연료 비용 대비 89% 낮은 수준의 비용으로 측정되었으며, 풍력 에너지 비용은 기존 비용 대비 69% 감소했다고 분석하였다. 재생에너지의 전환을 적극적으로 추진하고 있는 많은 유럽국가뿐만 아니라 미국의 경우도 IRA의 영향으로 재생에너지의 기반을 구축하였고, 에너지 전환에 노력을 기울였다. 이 흐름이 쉽게 변하기 어려울 것이라 전망되는 주요 이유 중 하나는 공화당 지역구에서 친환경 에너지 투자를 지원하는 IRA로 인해 많은 수혜를 받고 있다는 점이다. 이처럼 재생 에너지에 대한 그간 투자로 인해 구축되어온 에너지 절감 비용, 공화당 의원들의 반대, 재생 에너지 기반 구축의 패권을 중국 등에 넘겨주어야 하는 문제 등 경제・정치적인 부분을 고려하였을 때, 미국이 완벽히 화석 연료 기반의 사회로 회귀하기는 힘들 것이다.

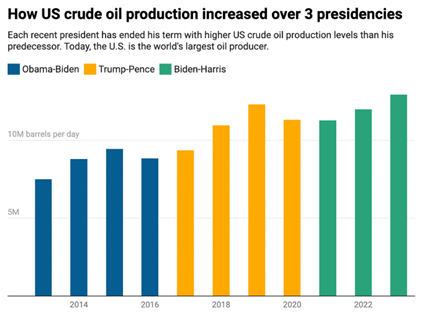

둘째, 그간 바이든 정부의 높은 원유 생산량 기록치다. 트럼프 시기에 원유 및 천연가스 생산량이 늘어나려면 이전 정부 생산량과 차이가 있어야 하는데, 바이든 정부 시절에 트럼프 1기 생산량보다 더 높은 원유 생산량을 기록했다는 것이다. 구체적으로 2020년 미국 원유 생산량은 하루 평균 1,130만 배럴, 2023년 생산량은 1,293만 배럴의 수치로 파악된다(그림 2). 물론 바이든 정부가 친환경 에너지 전환을 주요 정책 방향으로 삼고, 친환경 에너지 사회로 전환을 위한 많은 규제를 집행한 것은 사실이다. 하지만, 트럼프 1기 시추를 위한 임대 계약 연장 기간이 만료되지 않음으로 인해, 바이든 정부 시절 불가피한 정책의 연속성이 발생할 수밖에 없었다. 따라서 트럼프의 재집권으로 인한 추가적인 원유 가격의 하락, 이로 인한 기업 이윤 극대화는 크게 기대하기 어렵다는 의미가 된다. 이미 늘어날대로 늘어난 시추 지역을 추가적으로 확보하기 위한 트럼프의 정책 이행은 알래스카 북극국립야생동물보호구역(Arctic National Wildlife Refuge, ANWR), 멕시코만, 산림 및 국립공원 주변 지역 등으로 확장될 가능성도 있다. 하지만 생물다양성협약(CBD)의 국제적 생물다양성 목표에 의한 보호지역 확장 협의와 환경 보호 단체, 지역사회에서의 강력한 반대는 트럼프의 강경한 입장을 무력화시킬 가능성이 있다.

<그림 2> 오바마 정부, 트럼프 정부, 바이든 정부의 화석 연료 생산 비교(CorporateKnights, 2024)

화석 연료 기반의 에너지 의존에서도 나아갈 필요가 있다. 재생 에너지의 경제성이 높아진 만큼, 중국 및 인도 등에서는 대규모의 재생 에너지 투자로 국제적 표준을 마련해 가고 있다. 우리나라가 이러한 미국의 화석 연료 주류화 흐름에 방심한다면, 친환경적 에너지 개발과 사용과 관련된 국제적 표준에 뒤처질 수 있는 위험이 있다. 따라서 우리나라는 에너지 공급에 국제적 리스크를 감안하고 에너지 수입을 다각화하는 것과 동시에, 재생 에너지 연구 및 인프라 투자를 늘려 청정 에너지 혁신에서 리더십 위치를 확립해야 할 것이다.

마지막으로 지금까지 탄소 배출량 저감 문제에 있어, 에너지 효율화, 재생 에너지 생산으로 인한 에너지 전환 등 탄소 저감에만 집중했다면, 탄소 흡수원 확보 및 탄소 포집 및 저장 기술(CCS)에도 집중적인 투자를 할 필요성이 있다. 지금까지 산림 및 그린 인프라를 구축하여 탄소를 흡수하는 영역은 탄소 중립 정책 및 전략에서 과소평가되어온 경향이 있다. 하지만 그간 입증된 많은 실험들과 연구에 따르면, 거대 토지를 산림 및 녹지로 전환시키고, 해당 지역에서 생산된 탄소 흡수원(산림 등)을 깊은 땅 속으로 매립하는 기술 등은 CCS와 더불어 탄소 배출을 획기적으로 줄일 수 있는 잠재력이 높다. 아직 기술 개발이 초기 단계인 만큼 우리나라도 관련 R&D 지원과 민간 협력을 높여, 트럼프 2기 환경 및 에너지 정책 변화가 위협이 아닌 기회가 될 수 있도록 노력해야 할 것이다.

⦁CarbonBrief, “Analysis: Trump election win could add 4bn tonnes to US emissions by 2030”, 2024. 3. 6

⦁CorporateKnights, “How fossil fuels have surged under both Trump and Biden-Harris administrations”, 2024. 9. 9

⦁IRENA (2023), Renewable power generation costs in 2022, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

⦁YaleEnvironment360, “Trump 2.0: This time the stakes for climate are even higher”, 2024. 11. 18

|

본 글은 저자 개인의 의견이며, 한국행정연구원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

|

|